Дифференциальная диагностика язвенного колита и дизентерии

Дизентерия представляет собой инфекционный колит с острым началом и непродолжительным течением без рецидива. В случае эпидемии диагностика дизентерии крайне проста. Диагностика спорадических случаев затруднительна, когда результаты бактериологического исследования отрицательные. Проявления на слизистой оболочке шигеллёза и НЯК довольно часто схожи, данные биопсии сомнительны. Без положительных результатов бакпосева диагностика практически невозможна. Данное непредсказуемое обстоятельство делает неосуществимой постановку диагноза НЯК. Другими словами в подобных случаях невозможно исключить НЯК и в то же время нельзя достоверно Неспецифигеский язвенный колит, в отличие от шигеллеза, начинается постепенно при нормальной температуре тела, с появления примеси крови в оформленном стуле. Характерными симптомами болезни являются длительное снижение аппетита до анорексии, слабость, прогрессирующая потеря массы тела, вздутие живота. У всех детей развивается гипохромная анемия, отмечается резко повышенная СОЭ. Неспецифический язвенный колит характеризуется длительным прогредиентным течением, отсутствием эффекта от традиционной антибактериальной терапии.

Общая характеристика (неполиомиелитных) энтеровирусных инфекций.

Энтеровирусные неполиомиелитные инфекции – острые инфекционные болезни, вызываемые кишечными вирусами из группы Коксаки и ЕСНО, характеризующиеся многообразными клиническими проявлениями, нередко признаками поражения ЦНС, мышц, миокарда и кожных покровов. Этиология. Вирусы Коксаки и ЕСНО относят к семейству Picornaviridae, роду Enterovirus. Вирусы устойчивы во внешней среде, чувствительны к нагреванию, высушиванию и воздействию дезинфицирующих средств. Эпидемиология Источником инфекции является больной человек и вирусоноситель. Инфекция высококонтагиозна, передается воздушно капельным путем. Эпидемиологическое значение имеет также и фекально оральный механизм передачи инфекции. Патогенез Входными воротами инфекции служит слизистая оболочка верхних дыхательных путей и желудочно кишечного тракта. У части больных в месте внедрения вируса развивается поражение слизистой оболочки. В результате вирусемии происходит диссеминация возбудителя в органы и ткани. При этом сердце обычно увеличено, полости его расширены, мышца становится дряблой. Имеются воспалительные изменения в перикарде и эндокарде. Менингеальные оболочки полнокровны, отечны, в отдельных участках отмечаются воспалительные клеточные инфильтраты. Очаговые изменения в головном и спинном мозге локализуются в различных участках. Клиническая картина. Заболевание начинается остро, нередко внезапно, с быстрого повышения температуры тела до 38–40 °С, головной боли, общей слабости, недомогания, головокружения, нарушения ритма сна. При этом часто отмечаются тошнота и рвота. Характерны гиперемия лица, инъекция сосудов склер. Типичной является волнообразная температурная кривая Изменения гемограммы незначительны. В первые дни болезни может быть небольшое увеличение числа лейкоцитов в периферической крови, после 4–5 го дня чаще определяется умеренная лейкопения.

101 Бруцеллез: классификация, клиника острого бруцеллеза.Классификация Руднева: острый -до 3-х месяцев, подострый – до 6 мес., хронический- более 6 мес., резидуальный- клинических последствий. По степени тяжести различают легкую, среднюю и тяжелую. По фазам делят на: стадию компенсации, субкомпенсации и декомпенсации.В начале заболевания продромальный период: недомогание, слабость, подавленность настроения, быстрая физическа и умственная утомляемость, легкая головная боль и понижение аппетита. К концу продромального периода признаки интоксикации нарастают. Развиваются основные клинические проявления болезни, среди которых кардинальными становятся гипертермия, сопровождающаяся ознобами и проливными потами, гепатоспленомегалия. Лихорадка длительная, в разгар заболевания температура ремиттирующего типа с подъемом во второй половине дня или в вечерние часы. Может быть ундулирующий (волнообразный) и интермиттирующий тип температурной реакции или длительный субфебрилитет. Лимфатические узлы, особенно шейные и подмышечные, увеличены до размеров фасоли, безболезненны и не спаяны с окружающей тканью. В подкожной клетчатке, преимущественно в области сухожилий и мышц, образуются плотные, болезненные узелки – фиброзиты и целлюлиты. У большинства больных обнаруживаются умеренное смещение границ сердца влево, приглушенность его тонов, систолический шум на верхушке; в тяжелых случаях выявляются миокардит, эндокардит, перикардит. Артериальное и венозное давление понижено. Частота пульса соответствует температуре. У ряда больных бывает дикротия пульса, иногда – экстрасистолия. Повышается проницаемость капилляров. При острой форме заболевания по мере развития токсико септического процесса выявляются катаральное воспаление верхних дыхательных путей, бронхиты, бронхопневмонии, бронхоадениты. Печень и селезенка увеличены, мягкие, болезненные при пальпации. При поражении печени часто отмечаются ноющие боли в правом подреберье, иногда небольшая желтуха.О поражении нервной системы в разгар острой формы заболевания свидетельствуют головные боли, раздражительность, эмоциональная неустойчивость,

102 Балантидиаз: этиология, эпидемиология, патогенез и патанатомия.Балантидиаз (balantidiasis) – кишечное зоонозное протозойное заболевание, характеризующееся язвенным поражением толстой кишки и симптомами общей интоксикации. Этиология. Возбудитель болезни – balantidium coli– относится к семейству balantidiidae, классу ciliata (ресничных инфузорий), типу Protozoa (простейших). Жизненный цикл паразита включает две стадии – вегетативную и цистную. Вегетативная форма В. coli овальная, более узкая с одной стороны. Тело покрыто пелликулой и расположенными в виде спиральных рядов ресничками длиной 4–6 мкм, колебательные движения которых обеспечивают вращательно поступательное движение возбудителя. На переднем конце В. coli расположено ротовое отверстие – перистом – окруженное ресничками длиной до 10–12 мкм, способствующими захвату пищевых комочков. На противоположном конце тела имеется цитопиг. Под пелликулой определяется эктоплазма, в средней части и на заднем конце расположены 2 сократительные вакуоли. Вегетативные формы В. coli размножаются путем двойного деления, однако в определенные периоды возможен половой процесс по типу конъюгации. Вегетативные формы паразита чувствительны к неблагоприятным условиям внешней среды и быстро в ней погибают. Цисты В. coli округлой формы, достигают 50–60 мкм в диаметре. Различают двухконтурную оболочку и ядерный аппарат в виде макро– и микронуклеуса, иногда – вакуоли. Эпидемиология. Балантидиаз – кишечный зооноз. Резервуаром возбудителей являются свиньи, почти всегда инвазированные В. coli. Выявлена зараженность крыс, собак, но их роль в эпидемиологии балантидиаза не выяснена. В крайне редких случаях при особо неблагоприятных условиях инвазированный человек может становиться дополнительным резервуаром возбудителей.

Механизм заражения – фекально оральный, реализуемый водным путем. Дополнительными факторами передачи возбудителей могут служить почва, овощи, синантропные мухи. Балантидиаз регистрируется преимущественно среди сельских жителей, занимающихся свиноводством. Патогенез и патологоанатомическая картина. Проглоченные цисты В. coli достигают восходящих отделов толстой кишки и, превращаясь в вегетативные формы, размножаются, преимущественно в слепой кишке. Паразитирование инфузорий в просвете кишки может сопровождаться слабо выраженными общетоксическими расстройствами. Благодаря способности синтезировать гиалуронидазу балантидии приобретают возможность внедряться в слизистую оболочку толстой кишки, вследствие чего развивается гиперемия пораженных участков, на которых далее образуются эрозии и язвы. Отмечаются усиление пролиферации эпителия кишечных крипт, его некроз с образованием эрозий, на месте которых в дальнейшем могут формироваться глубокие язвы. Миграция В. coli в подслизистую основу обусловливает образование воспалительного отека, лимфоцитарной, гистиоцитарной и сегментоядерной инфильтрации, иногда – микро абсцессов. Язвенные дефекты расположены, как правило, в местах перегибов кишечной стенки преимущественно в слепой, сигмовидной и прямой кишках. Язвы расположены вдоль складок слизистой оболочки, края их неровные, подрытые, дно покрыто желеобразными некротическими массами, часто черного цвета. Окружающие участки слизистой оболочки гиперемированы, отечны. В патологический процесс часто вовлекается червеобразный отросток с развитием гнойного и некротического аппендицита.

Источник

Неспецифический язвенный колит и кишечные инфекции. Дифференциация НЯК

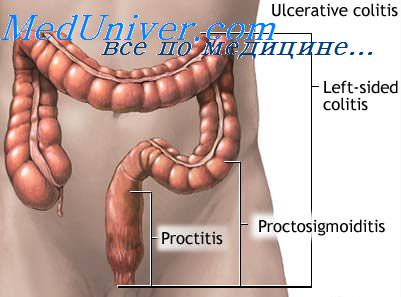

Неспецифический язвенный колит (НЯК) представляет собой хроническое воспалительное заболевание кишечника, этиология и патогенез которого до настоящего времени остаются неясными. В последние годы число случаев НЯК увеличилось, преимущественно среди лиц молодого возраста.

Существуют известные трудности в дифференциальной диагностике острого (молниеносного) течения НЯК и пищевых токсикоинфекций, а также хронического рецидивирующего течения НЯК и дизентерии.

Сложность диагностики наблюдается чаще всего в дебюте заболевания. Особенно трудной она бывает при острой тяжелой форме НЯК. Заболевание характеризуется высокой температурой, ознобами, болями в области живота, жидким стулом (иногда водянистым) и довольно быстро появляющейся примесью крови в испражнениях.

Под нашим наблюдением находились 18 пациентов (женщин в возрасте от 18 до 40 лет), госпитализированных с диагнозом пищевой токсикоинфекций, у которых был выявлен НЯК. В анамнезе у 11 пациенток отмечалась дисфункция кишечника на протяжении последних 2—3 лег, но за медицинской помощью обращались лишь 2 пациентки. Последним было назначено симптоматическое лечение, а рентгенологические исследования и колоноскопия не проводились.

Все пациентки поступили в отделение на 2—4-й день болезни: у 4 из них состояние было тяжелым, у 14 — среднетяжелым; температура тела у 13 была в пределах 38—39 °С, у 5 — выше 39 °С. Длительность лихорадки во всех наблюдениях — от 7 до 25 дней, и в большинстве случаев температура нормализовалась подвлиянием специфической терапии (сульфосалазин).

Тошнота наблюдалась у 7 больных, рвота — у 3, диарея — у всех. У 4 больных стул в первые 3 дня болезни был до 10 раз в сутки, у 14 — более 10 раз; примесь слизи в испражнениях отмечалась у 3, примесь крови — у 17 больных в первые 10 дней наблюдения. Боль в области живота не была ведущим симптомом и чаще всего возникала при пальпации по ходу толстой кишки. Живот, как правило, был умеренно вздут. У 3 больных пальпация живота сопровождалась «шумом плеска».

В периферической крови у всех больных отмечались повышение лейкоцитоза и у 2 больных — гиперлейкоцитоз (25,0*109/л), повышение СОЭ. При поступлении в стационар железодефицитная анемия выявлена у 5 пациентов, снижение уровня гемоглобина затем было зарегистрировано у 12. При колоноскопии выявлялся эрозивно-геморрагический или язвенно-деструктивный проктосигмоидит. Бактериологические исследования кала у всех больных были отрицательными.

Особенно трудно дифференцировать прогрессирующую форму НЯК от острой дизентерии. При обоих заболеваниях возможно острое начало с кровянистой диареей, тенезмами, лихорадкой и другими сходными симптомами. Однако в последующем начинают преобладать симптомы, нехарактерные для дизентерии: тяжелое течение с гектической лихорадкой, анемия, тахикардия, псевдополипоз, массивные кишечные кровотечения, перфорация кишечника, увеличение печени и селезенки. При бактериологических исследованиях канала ши-геллы не выявляются.

Не меньшую сложность представляет дифференциальный диагноз между НЯК и хронической дизентерией (в стадии обострения). По мнению В.К.Карнаухова (1963), правильной диагностике в этих случаях помогает следующее:

• отсутствие в анамнезе больных НЯК указаний на перенесенную в прошлом дизентерию;

• постепенное начало болезни с появлением ректальных кровотечений и слизисто-гнойных выделений из заднего прохода;

• необычная кровоточивость слизистой оболочки прямой кишки;

• частота артралгий и кожных поражений;

• связь обострения НЯК с интеркуррентными инфекциями и стрессовыми ситуациями;

• неэффективность антибиотикотерапии;

• отсутствие шигелл в испражнениях.

— Также рекомендуем «Сахарный диабет и кишечные инфекции. Идиопатический кетоз в инфекционных болезнях»

Оглавление темы «Дифференциация кишечных инфекций в практике врача»:

1. Кишечный трихомониаз. Кишечный лямблиоз

2. Балантидиаз и его проявления. Амебиаз в практике врача

3. Гименолепидоз. Трихоцефалез и его диагностика

4. Аскаридоз. Кишечный шистосомоз Мансона

5. Кишечная инфекция и инфаркт миокарда. Дифференциация инфекций с инфарктом миокарда

6. Инфаркт в разгар кишечной инфекции. Пневмония и кишечные инфекции

7. Кишечные инфекции и гипертоническая болезнь. Обострение гипертонической болезни

8. Неспецифический язвенный колит и кишечные инфекции. Дифференциация НЯК

9. Сахарный диабет и кишечные инфекции. Идиопатический кетоз в инфекционных болезнях

10. Хронический алкоголизм и кишечные инфекции. Абстинентный синдром в виде кишечной патологии

Источник

Дифференциальный диагноз неспецифический язвенный колит (НЯК) достаточно сложен, так как целый ряд заболеваний имеет подобные клинические симптомы. Это прежде всего болезнь Крона, ишемический колит, полипоз, дивертикулез, рак толстой кишки, геморрой, дизентерия, амебиаз, балантидиаз, актиномикоз, туберкулезный и малярийный колиты, лимфогранулематоз, псевдомембранозный энтероколит.

Дифференциальный диагноз неспецифический язвенный колит (НЯК) достаточно сложен, так как целый ряд заболеваний имеет подобные клинические симптомы. Это прежде всего болезнь Крона, ишемический колит, полипоз, дивертикулез, рак толстой кишки, геморрой, дизентерия, амебиаз, балантидиаз, актиномикоз, туберкулезный и малярийный колиты, лимфогранулематоз, псевдомембранозный энтероколит.

Крона болезнь возникает чаще в илеоцекальной области. Заболевание развивается постепенно, острое начало наблюдается редко. Основные жалобы — на умеренные боли в животе, учащение стула до 4—6 раз в сутки, реже — запоры. Пальпаторно определяется инфильтрат в правой подвздошной области или на определенном участке по ходу ободочной кишки. При выраженном отеке развиваются симптомы кишечной непроходимости. Последние наблюдаются и при хроническом течении процесса, когда фиброзные изменения стенки кишки на уровне поражения ведут к сужению ее просвета.

Осложненные формы болезни характеризуются наличием внутренних и наружных свищей, поражением перианальной области. Рентгенологически отмечаются локальное сужение просвета, ригидность стенки, замедление пассажа бария. При ректороманоскопии и колоноскопии в зоне поражения просматриваются незначительный отек и гиперемия слизистой, иногда изолированные щелевидные язвы. Рецидивы заболевания часты, полной ремиссии, как правило, не бывает.

Ишемический колит является следствием нарушения кровоснабжения какого-либо участка ободочной кишки. Наблюдается у людей старше 50 лет с заболеваниями сердечнососудистой системы. При нестойкой ишемии единственным симптомом является боль в животе в течение 1—2 часов после приема пищи. При длительной ишемии болевой симптом более устойчив и сопровождается жидким стулом с примесью крови.

Наиболее важное значение для диагностики ишемического колита имеют данные ирригоскопии: поражение левого изгиба ободочной кишки, где отмечаются ригидность стенки, сглаженность гаустрации, дефекты наполнения вследствие подслизистых кровоизлияний.

Селективная ангиография позволяет выявить склерозированные или облитерированные сосуды, стенозы и окклюзии артерий и установить истинную причину патологии.

Диффузный полипоз, так же как неспецифический язвенный колит, проявляется выделением крови и слизи из прямой кишки. Однако наследственная предрасположенность, отставание в росте и общем развитии, анемия, пигментация слизистых, кожи лица, пальцы в виде барабанных палочек позволяют заподозрить синдром Пейтца — Егерса. Выявление полипов при пальцевом исследовании, ирригоскопии, ректороманоскопии или колоноскопии дает возможность поставить правильный диагноз, а данные биопсии уточняют природу полипоза.

При дивертикулезе ободочной кишки диарея и кишечное кровотечение наблюдаются редко. Чаще отмечаются неустойчивый стул, чувство неполного опорожнения кишечника. Характер кровотечения (алая кровь или “дегтеобразный” стул) определяется локализацией кровоточащего дивертикула.

Ирригоскопия методом двойного контрастирования является наиболее информативной при выявлении дивертикулов ободочной кишки. Эндоскопически просматривается наличие отверстий в стенке кишки выстланных слизистой оболочкой, и определяется кровотечение из дивертикула. Изъязвления слизистой оболочки, наблюдаемые при неспецифическом язвенном колите, при дивертикулезе обычно отсутствуют.

Рак ободочной кишки сопровождается слизисто-кровянистыми выделениями у 7—20 % больных, при значительных воспалительных изменениях появляется примесь гноя. В случае локализации опухоли в правой половине ободочной кишки наступают нарушения питания, общего состояния, анемия: макроскопически крови в кале может и не быть, но реакция Грегерсена обычно положительная. Опухоли левой половины чаще проявляются клиникой кишечной непроходимости; при этом на поверхности каловых масс нередко наблюдаются прожилки крови и слизи или каловые массы окрашены в темный цвет. Пальпируемая в ряде случаев опухоль, данные ирригоскопии и колоноскопии помогают в дифференциальной диагностике, а проведенная биопсия определяет характер роста.

Для геморроя не характерны признаки общей интоксикации и учащение стула. При пальцевом исследовании и ректороманоскопии выявляется расширение прямокишечных вен с кровотечением из геморроидальных узлов.

Бактериальную дизентерию с острым началом, тенезмами, стулом со слизью и кровью, лихорадкой трудно дифференцировать с неспецифическим язвенным колитом. Учет эпидемиологических факторов, меньшая выраженность токсемии, отсутствие контактной кровоточивости слизистой оболочки прямой кишки при ректоскопии и ранних возможных при НЯК осложнений, результативность лечения больных антибиотиками и сульфаниламидными препаратами помогают установить диагноз. Характерная эндоскопическая картина при отсутствии язв и псевдополипов, обычный диаметр просвета кишки позволяют думать о бактериальной природе процесса. Положительные данные бактериологического исследования на наличие дизентерийной палочки разрешают спорные вопросы диагностики.

Кишечный амебиаз в отличие от неспецифического язвенного колита развивается медленно; при нем длительное время отсутствуют явления интоксикации, анемия, истощение, не бывает значительных кровотечений и обильных гнойных выделений из кишечника.

При ректороманоскопии выявляются глубокие, редкие язвы различной величины и формы. Они имеют подрытые края, неровное сальное дно, вокруг узкую полоску гиперемии с точечными кровоизлияниями.

При ирригоскопии отмечается чередование пораженных сегментов с непораженными, отсутствуют псевдополипы, могут контурироваться дефекты наполнения, обусловленные образованием в стенке кишки амебных гранулем.

Затруднения в дифференциальной диагностике возникают при осложнении кишечного амебиаза вторичной инфекцией. Исследование кала больных, соскоба слизистой оболочки прямой кишки, выявляя типичные вегетативные формы гистологической амебы, помогает поставить правильный диагноз.

Балантидиаз (инфузорная дизентерия) в сравнении с неспецифическим язвенным колитом встречается очень редко. Для балантидиаза характерны крупные щелевидные язвы с неровными краями и белыми налетами, слизистая вокруг них обычно не изменена. Диагноз ставится на основании прогистологического исследования кала или соскоба из язвы, которое выявляет крупную, яйцевидной формы с ресничками инфузорию Ваlantidium coli.

При актиномикозе чаще поражается слепая и восходящий отдел ободочной кишки и реже — нисходящая кишка. Ирригоскопически устанавливается сужение просвета кишки, сдавливаемой извне инфильтратом. Наличие свищей облегчает диагностику.

Положительная кожная проба с актинолизатом, реакция связывания комплемента с актинолизатом в качестве антигена, нахождение друз подтверждают диагноз актиномикоза.

Туберкулезный язвенный колит может симулировать неспецифический язвенный колит, так как нередко сопровождается частым, жидким стулом с примесью слизи, крови и гноя.

Основными признаками различия являются: локализация процесса при туберкулезном поражении в слепой кишке, эндоскопически — язвы имеют подрытые края и серое с творожистым некрозом дно, характерен рассеянный тип поражения слизистой оболочки; рентгенологические симптомы зазубренности контуров, сужения и ригидности кишечной стенки выявляются, как правило, только на уровне слепой и восходящей кишки.

Туберкулез ободочной кишки чаще отмечается у больных, страдающих длительное время туберкулезным поражением других органов. Специфическое лечение достаточно эффективно.

Малярийный колит возникает в связи с обтурацией капилляров толстой кишки эритроцитами, содержащими плазмодии. Ишемия слизистой ведет к образованию язв, что проявляется поносами с кровью. Появление кровавой диареи обычно связано с приступом малярии. Обнаружение плазмодиев малярии в крови больных устанавливает истинную причину язвенного процесса в ободочной кишке.

Лимфогранулематоз ободочной кишки—трудное для диагностики заболевание. Жидкий стул, частые интестинальные кровотечения, возможность перфорации кишки — основные проявления этой патологии. Картина крови имеет свои особенности — нарастающий моноцитоз, значительная эозинофилия, увеличение тромбоцитов, ретикулоцитов и СОЭ. Диагноз определяется только после гистологического исследования.

Псевдомембранозный энтероколит — следствие дисбактериоза на фоне применения антибиотиков широкого спектра действия. Чаще наблюдается у пожилых и ослабленных больных. Некроз участков слизистой кишечника сопровождается болями в животе, профузными поносами, кишечным кровотечением, нередко признаками почечной недостаточности и коллаптоидным состоянием. В копрограммах, помимо крови, слизи и гноя, находят мембранозные пленки, представляющие собой отторгшиеся участки слизистой оболочки кишки. Бактериологические исследования, эндоскопия с биопсией помогают установить диагноз.

Оценить статью

Источник