Корь краснуха скарлатина отличия

Корь необходимо отличать от скарлатины в инкубационном и сыпном периодах. Так, сыпь при скарлатине и коре практически одинаковая, поэтому отличить два данных заболевания друг от друга, основываясь исключительно на анализе свойств элементов высыпаний, невозможно.

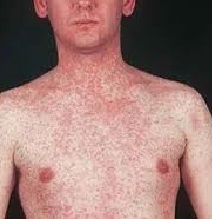

Однако сыпь при скарлатине обычно располагается на сгибательных поверхностях, а не равномерно по всей поверхности кожного покрова, как при кори. Поэтому для различения кори и скарлатины очень важно зафиксировать равномерность расположения элементов сыпи. Кроме того, при кори у человека на слизистой оболочке щек появляются пятна Бельского-Филатова-Коплика, которые отсутствуют при скарлатине. В принципе, пятна Бельского-Филатова-Коплика являются отличительным признаком кори, поскольку не развиваются ни при каких иных инфекциях.

Пятна Бельского-Филатова-Коплика представляют собой мелкие папулы, окрашенные в серо-белый цвет и окаймленные ярко-красной полосой по всему периметру. При осмотре данные пятна похожи на крупинки манки или отруби. Пятна расположены на слизистой оболочке щек и десен напротив нижних коренных зубов. Однако пятна Бельского-Филатова-Коплика появляются за несколько дней до высыпаний на коже, после развития которых они исчезают. Поэтому данный признак может использоваться для различения скарлатины и кори только на ранних стадиях последней.

Корь от краснухи отличить несколько проще, чем от скарлатины. Так, при краснухе высыпания появляются быстро, в первый же день заболевания, покрывая весь кожный покров. При краснухе сыпь не появляется этапами, как при кори. Кори присуща этапность высыпаний, когда сначала папулы и пятна покрывают лицо и шею, на следующий день распространяются на плечи и туловище, и на третьи сутки переходят на ноги, кисти рук и стопы ног. При краснухе же все высыпания появляются в течение одного дня. Поэтому если наблюдается этапное появление сыпи, то речь идет о кори, если же высыпания покрыли все тело в течение одних суток, то человек заболел краснухой.

Сыпь при краснухе состоит из мелких, плоских, гладких элементов-пятен, которые не сливаются между собой. При кори сыпь состоит из пятен и папул разного размера, которые возвышаются над поверхностью кожи и склонны к слиянию. При кори сыпь располагается равномерно по всей поверхности тела, а при краснухе высыпания сосредоточены на разгибательных поверхностях конечностей, спине и ягодицах.

Кроме того, при краснухе практически полностью отсутствуют катаральные явления. А для кори, напротив, характерно появление выраженных катаральных явлений, таких, как сильный слизистый насморк, кашель и конъюнктивит со слезотечением и светобоязнью. Классической триадой Стимсона при кори является наличие насморка, кашля и конъюнктивита. При краснухе триада Стимсона отсутствует. При кори голос у человека хриплый и надсадный, а кашель – упорный и тяжелый. Изменения голоса, а также появления кашля не характерны для краснухи.

Слизистые оболочки ротовой полости, горла и носоглотки при краснухе блестящие, розовато-красные. При кори слизистые пятнистые, рыхлые, шершавые на ощупь. Кроме того, при кори на слизистых оболочках могут быть видны пятна Бельского-Филатова-Коплика.

Также у человека, больного корью, отмечается выраженная одутловатость лица, отек и покраснение век, губ и носа, а также краснота конъюнктивы и светобоязнь. Данных симптомы при краснухе отсутствуют.

Источник

Существует довольно много типичных «детских» инфекционных заболеваний, и родителям бывает непросто разобраться в особенностях и признаках каждого из них. В частности, очень много вопросов вызывают распространенные краснуха и ветрянка.

Это одно и то же?

Краснуха и ветрянка являются абсолютно разными заболеваниями. Оба они имеют вирусную природу, но возникают из-за атаки различных возбудителей и имеют отличия в симптомах проявления.

Краснуха и ветрянка — высокозаразные болезни, которые гораздо чаще развиваются у детей, хотя могут возникать и у взрослых (при отсутствии иммунитета). Отличить одно заболевание от другого поможет врач, хотя такая диагностика под силу и обыкновенному человеку, далекому от медицины.

Отличия таких заболеваний

В целом вопрос в том, как отличить краснуху от ветрянки, не такой уж и сложный. Все отличия представлены в таблице:

Разница у ребенка

Основные диагностические признаки, которые позволяют отличить краснуху от ветрянки у детей раннего возраста на начальном этапе развития заболевания:

- Для краснухи типично покашливание, насморк, покраснение конъюнктивы и увеличение лимфатических узлов. При ветрянке такие симптомы не наблюдаются.

- Ветрянка у детей чаще всего начинается резко с повышения температуры. Довольно быстро на коже появляются точечные красные пятнышки. У детей недуг может протекать легко, ограничиваясь несколькими элементами высыпаний.

- При краснухе сыпь так и остается красными пятнами, а при ветрянке элементы высыпаний за считанные часы становятся пузырьками.

Вне зависимости от того, какая именно болезнь привела к высокой температуре и сыпи у ребенка, стоит помнить, что малыш в такой ситуации представляет опасность для окружающих — является заразным. Лучше всего вызвать врача на дом, а не отправляться с крохой в поликлинику.

Если болел одним, можно ли заболеть другим?

И краснуха, и ветрянка бывают лишь один раз в жизни. После перенесенного заболевания организм способен выработать иммунитет к его возбудителю. Но так как ветрянку и краснуху вызывают абсолютно разные вирусы, иммунитет к одной болезни не обозначает, что ребенок не может заболеть другой.

После перенесенной краснухи дети легко могут заболеть ветрянкой и наоборот.

Чем отличаются от кори?

Корь — это еще одна распространенная вирусная детская инфекция, ее вызывает вирус кори. Такая болезнь отличается и от краснухи, и от ветрянки, хотя также проявляется сыпью на теле. Среди типичных особенностей кори:

- Продолжительность инкубационного периода составляет 1—2 недели.

- Болезнь начинается со слабости и вялости, головных болей, исчезновения аппетита, покашливания, сиплости голоса и явного конъюнктивита (глаза становятся красными, возникает слезотечение и боязнь яркого света). Температура увеличивается до 39 °С, а иногда и выше. На небе обнаруживаются красные пятна — коревая экзантема.

- Спустя 2 дня внутренняя поверхность щек больного покрывается специфическими точками или пятнами, похожими на скопления зернышек манной крупы. Они окружены тонкой красной каймой.

- Спустя 3—5 дней выраженность респираторных признаков чаще всего снижается, также может уменьшаться лихорадка. Но затем температура растет снова.

- С 4—5 дня болезни на коже появляется сыпь. Она начинается на голове, на следующий день опускается на туловище, а еще спустя сутки — на руки и ноги. Сыпь имеет вид мелких узелков (папул), окруженных красноватым пятном. Элементы высыпаний могут сливаться между собой (например, для краснухи такой симптом не типичен).

- Еще спустя 4 дня температура стабилизируется, сыпь становится более темной, начинает шелушиться.

- Кожа становится полностью чистой спустя 1—1,5 недели после появления сыпи. Может оставаться частичная пигментация.

Корь можно легко отличить от краснухи по наличию коревой экзантемы, появлению белых узелков во рту, а также по слиянию сыпи. Поставить окончательный диагноз под силу врачу.

Как распознать скарлатину?

Скарлатина в отличие от вышеперечисленных детских заболеваний имеет бактериальное происхождение — ее провоцируют стрептококки. Уже поэтому такое заболевание требует к себе большего внимания и правильной диагностики, ведь при отсутствии адекватной терапии антибиотиками оно может спровоцировать серьезнейшие осложнения на почки, сердце, суставы и пр. Среди типичных признаков скарлатины:

- Продолжительность инкубационного периода от 1 до 10 суток.

- Острое начало: повышение температуры до 39 °С и более, головная боль, тошнота, сильное недомогание. Типичный признак — выраженная боль при глотании.

- Воспаление горла и небных миндалин. Слизистая становится ярко-красной, гланды покрываются гнойным налетом. Язык выглядит малиновым и сильно зернистым — на нем видны увеличенные сосочки.

- Появление сыпи на теле. Такой признак становится явным уже в конце первого — начале второго дня болезни. Высыпания являются мелкими и зудящими, они быстро распространяются на все тело. Сыпь концентрируется на щеках, в паху и особенно в области кожных складок и естественных сгибов, здесь она выглядит как темно-красные полосы. Кожа на ощупь кажется очень шершавой. Типичный отличительный признак скарлатины — отсутствие сыпи в области носогубного треугольника.

- Исчезновение сыпи, после чего кожа начинает очень сильно шелушиться и даже слезать клочьями со стоп и ладоней.

Скарлатина обязательно лечится антибиотиками. Но как и с прочими детскими инфекциями, с ней вполне можно справиться в домашних условиях.

Загрузка…

Источник

КОРЬ — острая вирусная болезнь с воздушно-капельным механизмом передачи, характеризующаяся лихорадкой, ин токсикацией, катаром дыхательных путей и макупопапулез-ной сыпью.

Этиология, патогенез.

Возбудитель из семейства парамиксовирусов быстро инактивируется во внешней среде. В конце инкубационного и до 3-го дня периода высыпания вирус содержится в крови (вирусемия). Происходит системное поражение лимфоидной ткани и ретикулоэндотелиальной системы с образованием гигантских многоядерных структур. Вирус поражает слизистые оболочки дыхательных путей и вызывает гнездное перивэ jKyrwpHoe воспаление верхних слоев кожи, что проявляется сыпью. Доказана роль аллергических механизмов. Установлена возможность персистенции коревого вируса в организме после перенесенной кори с развитием подострого склерозирующего панэнцефалита, имеющего прогрессирующее течение и заканчивающегося смертью.

Симптомы, течение.

Инкубационный период 9-10 дней, иногда он удлиняется до 17 дней. Катаральный (начальный) период характеризуется повышением температуры тела, общей интоксикацией, выраженным катаром верхних дыхательных путей (насморк, кашель). Патогномоничный симптом, возникающий за 1-2 дня до высыпания, — пятна Бель-ского — Филатова — Коплика: на слизистой оболочке щек, реже губ, десен появляются мелкие белесоватые папулы, не сливающиеся между собой. Этот симптом держится 2-3 дня. На 3-5-й день болезни при новом повышении температуры появляется сыпь, начинается период высыпания, который продолжается 3 дня и характеризуется этапностью: вначале сыпь обнаруживается на лице, шее, верхней части груди, затем на туловище и на 3-й день — на конечностях. Элементы сыпи — макулопапулы, сливающиеся между собой и после угасания оставляющие пятнистую пигментацию и мелкое от-рубевидное шелушение. В период высыпания катаральные явления и симптомы интоксикации нарастают; в крови отмечается лейкопения с относительным нейтрофилезом и эози-нофилией.

Продолжительность болезни 7-9 дней. В период реконва-лесценции отмечаются астения и снижение сопротивляемости организма к различным патогенным агентам. Корь протекает в легкой, среднетяжелой и тяжелой формах. Улиц, получавших серопрофилактику, наблюдается митигированная (ослабленная) корь, характеризующаяся рудиментарностью всех симптомов. Среди осложнений наиболее часты ларингит, который может сопровождаться стенозом гортани — ранним крупом, связанным с действием коревого вируса, и поздним крупом с более тяжелым и длительным течением; пневмония, связанная, как и поздний круп, со вторичной бактериальной инфекцией и особенно частая у детей раннего возраста; стоматит, отит, блефарит, кератит. Очень редким и опасным осложнением является коревой энцефалит, менингоэн-цефапит.

В типичных случаях диагноз может быть установлен уже в катаральном периоде. Точному распознаванию помогает серологическое исследование (РТГА). Дифференцировать следует от ОРЗ, краснухи, аллергических и лекарственных сыпей.

Лечение. Специфические методы терапии не разработаны. Основа лечения — постельный режим, гигиеническое содержание больного, симптоматические средства. При осложнениях бактериальной природы-антибиотики. Лечение пневмоний, крупа, энцефалита проводится по общим правилам. Госпитализация больных осуществляется по клиническим (тяжелые формы, осложнения) и эпидемиологическим показаниям.

Прогноз. Смертельные исходы кори очень редки и наблюдаются главным образом при коревом энцефалите.

Профилактика.

Активная иммунизация всех детей с ; 15-18 мес. Применяется живая аттенуированная вакцина Л-16. Прививку проводят однократно путем подкожного введения 0,5 мл разведенной вакцины. При контакте с больным корью непривитым детям до 3-летнего возраста (а также ослабленным детям без возрастных ограничений) с целью профилактики вводят 3 мл иммуноглобупина. Больной корью изолируется не менее чем до 5-го дня с момента высыпания. Дети, бывшие в контакте с больным и ранее не подвергавшиеся активной иммунизации, подлежат разобщению с 8-го по 17-й день, а пассивно иммунизированные-до 21-го дня с момента предполагаемого заражения. Дезинфекция не проводится.

КРАСНУХА — острая вирусная инфекционная болезнь с воздушно-капельным путем передачи; характеризуется кратковременным лихорадочным состоянием, пятнистой сыпью и припуханием заднешейных и затылочных лимфатических узлов.

Симптомы, течение.

Инкубационный период 16- 20 дней. Типичный ранний симптом-припухание заднешейных, затылочных и других лимфатических узлов. В отдельных случаях отмечается слабо выраженный катар верхних дыхательных путей. Одновременно с небольшим повышением температуры на коже всего тела появляется бледно-красная пятнистая экзантема, элементы которой не имеют склонности к слиянию и исчезают через 2-3 дня, не оставляя пигментации. Самочувствие больного, как правило, почти не нарушено. Нередко краснушная инфекция протекает скрытно. Осложнения при постнатапьном заражении очень редки (ар-тропатии, энцефалиты). При внутриутробном заражении эмбрион погибает или у него развивается хроническая краснуш-ная инфекция с поражением различных органов и формированием внутриутробных пороков развития (микроцефалия, гидроцефапия, глухота, катаракта, пороки сердца и др.). При внутриутробном заражении после окончания органогенеза развивается фотопатия (анемия, тромбоцитопеническая пурпура, гепатит, поражения костей и др.). У таких детей наблюдается длительная персистенция вируса.

В отличие от кори при краснухе в большинстве случаев отсутствуют катаральный период, пятна Бельского — Филатова — Коплика, выраженная этапность высыпания; сыпь более бледная, не имеет склонности к слиянию и не оставляет пигментации и шелушения. Точному диагнозу помогает серологическое исследование (РТГА).

Лечение симптоматическое.

Прогноз благоприятный.

Профилактика.

Изоляция больного до 5-го дня заболевания малоэффективна, так как у большинства рекон-валесцентов выделение вируса может продолжаться дольше. Необходимо оберегать беременных женщин, не болевших краснухой, от общения с больными на срок не менее 3 нед. В случае контакта беременной женщины с больным краснухой рекомендуется ввести гипериммунный гамма-глобулин (до 20 мл). При заболевании женщины краснухой в первые 3 мес беременности считают показанным ее прерывание. Разработан метод активной иммунизации.

СКАРЛАТИНА — острый воздушно-капельный антропоноз, поражающий преимущественно детей до 10 лет; характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией, ангиной и мелкоточечной сыпью. Заболеваемость повышается в осенне-зим-ние месяцы.

Этиология, патогенез.

Возбудитель — бета-гемолитический токсигенный стрептококк группы А-заселяет носоглотку, реже кожу, вызывая местные воспалительные изменения (ангина, регионарный лимфаденит). Продуцируемый им экзотоксин вызывает симптомы общей интоксикации и экзантему. Стрептококк при условиях, благоприятствующих микробной инвазии, вызывает септический компонент, проявляющийся лимфаденитом, отитом, септицемией. В развитии патологического процесса большую роль играют аллергические механизмы, участвующие в возникновении и патогенезе осложнений в позднем периоде болезни. Развитие осложнений нередко связано со стрептококковой суперинфекцией или реинфекцией.

Симптомы, течение.

Инкубационный период продолжается 5-7 дней. Заболевание начинается остро. Повышается температура тела, появляются выраженное недомогание, головная боль, боль при глотании. Типичный и постоянный симптом -ангина, характеризующаяся яркой гиперемией мягкого неба, увеличением миндалин, в лакунах или на поверхности которых нередко обнаруживается напет. Верхнешейные лимфатические узлы увеличены, болезненны. Часто возникает рвота, иногда неоднократная. В 1-й, реже на 2-й день на коже всего тела появляется ярко-розовая или красная мелкоточечная сыпь. Носогубный треугольник остается бледным (симптом Филатова); белый дермографизм; в сгибах конечностей нередки точечные кровоизлияния. Сыпь держится от 2 до 5 дней, а затем бледнеет, одновременно понижается температура тела. На второй неделе болезни появляется шелушение кожи — пластинчатое на дистапьных частях конечностей, мелко- и крупноотрубевидное — на туловище. Язык вначале обложен, со 2-3-го дня очищается и к 4-му дню принимает характерный вид: ярко-красная окраска, резко выступающие сосочки («малиновый» язык). При наличии выраженной интоксикации наблюдается поражение ЦНС (возбуждение, бред, затемнение сознания). В начале болезни отмечаются симптомы повышения тонуса симпатической, а с 4-5-го дня- парасимпатической нервной системы.

При легкой форме скарлатины интоксикация выражена слабо, лихорадка и все остальные проявления болезни исчезают к 4-5-му дню; это наиболее частый вариант современного течения скарлатины. Среднетяжелая форма характеризуется большей выраженностью всех симптомов, в том числе явлений интоксикации; лихорадочный период продолжается 5-7 дней. Тяжелая форма, в настоящее время очень редкая, встречается в двухосновных вариантах: токсическая скарлатина с резко выраженными явлениями интоксикации (высокая лихорадка, симптомы поражения ЦНС-затемнение сознания, бред, а у детей раннего возраста судороги, менин-геальные знаки), все симптомы со стороны зева и кожи ярко выражены; тяжелая септическая скарлатина с некротической ангиной, бурной реакцией регионарных лимфатических узлов и частыми осложнениями септического порядка; некрозы в зеве могут располагаться не только на миндалинах, но и на слизистой оболочке мягкого неба и глотки.

Токсико-септическая скарлатина характеризуется сочетанием симптомов этих двух вариантов тяжелой формы. К ати-пичным формам болезни относится стертая скарлатина, при которой все симптомы выражены рудиментарно, а некоторые вовсе отсутствуют. Если входными воротами инфекции является кожа (ожоги, ранения), то возникает экстрафаринге-апьная, или экстрабуккальная, форма скарлатины, при которой такой важный симптом, как ангина, отсутствует. При легкой и стертой формах скарлатины изменения периферической крови невелики или отсутствуют. При среднетяжелой и тяжелой формах наблюдаются лейкоцитоз, нейтрофилез с ядерным сдвигом влево и значительное повышение СОЭ. С 3-го дня болезни нарастает содержание эозинофилов, однако при тяжелой септической форме возможно их уменьшение или полное исчезновение.

Осложнения: гломерулонефрит (главным образом на 3-й неделе;, синовит, так называемое инфекционное сердце, реже миокардит. При наличии септического компонента болезни могут возникать гнойные осложнения: лимфаденит, адено-флегмона, отит, мастоидит, синусит, септикопиемия. Возможны пневмонии. Рецидивы скарлатины и рецидивы ангины связаны со стрептококковой реинфекцией. В последние десятилетия частота осложнений резко сократилась. После перенесенной скарлатины сохраняется, как правило, пожизненный иммунитет. Однако в последнее время частота повторных заболеваний несколько увеличилась.

Затруднения при распознавании возникают при атипичных формах болезни. Дифференцировать следует от кори, краснухи, лекарственной сыпи, скарлатиноподобной формы псев-дотуберкупеза. Наблюдаются случаи стафилококковой инфекции со скарлатиноподобным синдромом.

Лечение.

При наличии соответствующих условий терапию проводят на дому. Госпитализируют больных с тяжелыми и осложненными формами скарлатины, а также по эпидемиологическим показаниям. Постельный режим в течение 5- 6 дней (и долее в тяжелых случаях). Проводят антибиотико-терапию: назначают бензилпенициллин из расчета 15 000- 20 000 ЕД/(кг.сут) в/м в течение 5 -7дней. В домашних условиях при легкой форме скарлатины можно применять фенок-симетилпенициллин внутрь, удваивая указанную суточную дозу. При токсической форме в условиях стационара применяют внутривенные вливания неокомпенсана, гемодеза, 20% раствора глюкозы с витаминами. При септической форме показана интенсивная антибиотикотерапия. Лечение осложнений (лимфаденита, отита, нефрита) проводят по обычным правилам.

Прогноз благоприятный.

Профилактика.

Больного изолируют в домашних условиях или (по показаниям) госпитализируют. Палаты в больнице заполняют одновременно в течение 1 -2 дней, исключают контакты выздоравливающих с больными в остром периоде скарлатины. Реконвалесцентов выписывают из больницы при отсутствии осложнений на 10-й день болезни. В детское учреждение реконвалесцента допускают на 2-й день с момента заболевания. Дети, бывшие в контакте с больным и не болевшие ранее скарлатиной, допускаются в дошкольное учреждение или в первые два класса школы после 7-дневной изоляции на дому. В квартире, где содержится больной, проводят регулярную текущую дезинфекцию, при этих условиях заключительная дезинфекция является излишней.

загрузка…

- Скарлатина

- Корь и ее симптомы

- Корь. Клиника

- Краснуха и ее лечение

- Краснуха: симптомы и лечение

Источник