Реферат по врожденной краснухе

Краснуха – острозаразное вирусное заболевание, характеризующееся пятнисто-папулезными высыпаниями на коже, слабо выраженными катаральными явлениями со стороны дыхательных путей и увеличенными периферическими лимфатическими узлами, особенно затылочными.

Риск и характер проявления «синдрома врожденной краснухи» (СВК) зависят от периода беременности к моменту заболевания. При инфицировании женщины на первой неделе беременности поражение плода возникает в 75-80% случаев, на 2-4 неделе – 60%, на 5-8–й неделе– 30% и на 9-12-й неделе –в 8%. При инфицировании 4 месяце беременности врожденные пороки формируются в 1,4-5,7% случаев, на 5 месяце беременности и позже – в 0,4-1,7%.

Неблагоприятное влияние краснушной инфекции на плод проявляется так-же спонтанными абортами (10-40%), мертворождением (20%), смертью в неона-тальном периоде (10-25%). Частота мертворождений составляет около 10% при заболевании женщин в первом триместре, 5% при заболевании во втором и 2% — в третьем триместре. По данным некоторых исследований врожденная краснуха яв-ляется причиной смерти в 20% случаев от числа всех умерших от внутриутроб-ных инфекций.

Впервые в литературе краснуха упомянута в XVI в. Ж. де Байю. В 1829г. Вагнер впервые указал на отличие этого заболевания от скарлатины и кори. В 1881 году оно официально выделенно в отдельную нозологическую форму.

Этиология

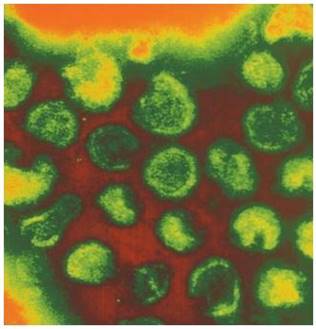

. Возбудитель краснухи принадлежит к семейству Togaviridae, является вирусом — Rubivirus, который имеет белково-жировую оболочку, внутри которой содержится геном, содержащий одну молекулу РНК. Диаметр вириона 60-70 нм. Вирус краснухи большей частью сферичен, имеет центральный нуклеоид, размещенный в оболочке. Вирус краснухи содержит рибонуклеиновую кислоту (РНК). Ингибиторы синтеза дезоксирибонуклеиновой кислоты (5-фтордезоксиуридин, 5-бромдезоксиуридин) не влияют на его размножение.

Вирус нестоек во внешней среде, термолабилен. Быстро погибает под действием ультрафиолетовых лучей (полная потеря инфекционности достигается за 40 секунд), изменений pH в кислую (ниже 6,6) и щелочную (выше 8,1) сторону, при комнатной температуре выживает в течение нескольких часов. Хорошо переносит замораживание. Эфир , ацетон , хлороформ инактивируют вирус за 10 минут.

Эпидемиология.

дети с врожденной краснухой, в организме вирус может сохранятся до 1,5 года и более, а также больные скрытой формой инфекции, которых среди взрослых в 6 раз больше, чем больных.

Инкубационный период

составляет 11-23 дня.

Механизм заражения

вертикальный (от матери к плоду от матери, заболевшей в первые 3 мес. беременности.)

В возникновении врожденной краснухи первостепенное значение имеет циркуляция вируса у матери и инфицирование плаценты, приводящее к некротическим изменениям последней, что способствует проникновению вируса в плод. Врожденная краснуха проявляется с различной частотой в зависимости от сроков беременности, в которые происходит заболевание женщины.

заболеваемость краснухой проявляется в основном в виде вспышек в отдельных коллективах, а не в виде эпидемий. Однако в середине 60-х гг. в США разразилась эпидемия краснухи, которая приобрела катастрофические размеры. С 1963 по 1965 год краснухой переболело почти 2 млн. человек (в том числе 50 тысяч беременных женщин, что привело к рождению около 20 тысяч детей с врожденными уродствами.

Патогенез.

Существуют два основных типа патогенеза и клинических проявлений краснухи: приобретенный и врожденный

В случае приобретенной инфекции вирус проникает в организм через слизистые оболочки дыхательных путей, где в период инкубации размножается. За неделю до появления высыпаний наступает вирусемия. Возбудитель обладает дермато- и лимфотропизмом, гематогенно разносится по всему организму и обнаруживается в это время в моче и в кале. Из носоглотки он начинает выделяться уже за 7 — 10 дней до начала периода высыпаний. С появлением вируснейтрализующих антител (1 — 2-й день высыпаний) выделение его прекращается. Но возможно обнаружение вируса в носоглоточной слизи ещё в течение недели.

Патогенез поражений плода при врожденной краснухе

обусловлен двумя моментами — хроническим характером инфекции и блокировкой процессов митоза. В период вирусемии у беременных матерей в значительной части случаев (70-90%) происходит заражение плода . Размножение вируса, начавшееся в организме плода, часто продолжается до родов и после рождения. В некоторых случаях такой инфекции развиваются выраженные уродства. Первичным механизмом, при котором вирус вызывает врожденные аномалии, является подавление митозов, ведущее к нарушениям роста и дифференцирования тканей.

Врожденная краснуха может проявиться в поражении почти любого органа, однако наиболее характерна определенная триада (классическая триада Грега)- катаракта , глухота (дегенерация улитки) и врожденные пороки сердца.

Кроме классического («малого») синдрома существует расширенный синдром врожденной краснухи («большой» синдром врождённой краснухи), который характеризуется множеством аномалий:

1. Поражение головного мозга (анэнцефалия, микроцефалия, гидроцефалия). Часто наблюдается нарушение сознания, сонливость, раздражительность, признаки повышения внутричерепного давления. Судороги могут продолжаться и за пределами периода новорожденности; они, как и увеличение концентрации белка в ликворе, имеют неблагоприятное прогностическое значение.

2. Пороки развития сердца и сосудов (открытый артериальный проток, стеноз легочной артерии, дефект межжелудочковой перегородки, дефект межпредсердной перегородки, тетрада Фалло, коарктация аорты, транспозиция магистральных сосудов).

3. Поражение глаз (глаукома, катаракта, микрофтальмия, ретинопатия).

4. Пороки развития скелета (незаращение твёрдого нёба, линейные участки просветления и повышение плотности трубчатых костей по продольной оси метафизов).

5. Пороки развития мочеполовых органов и пищеварительной системы.

6. Поражение органов слуха (глухота).

7. Другие поражения (гепатоспленомегалия, реактивный гепатит, тромбоцитопеническая пурпура, интерстициальная пневмония, миокардит).

При наличии двух из основных симптомов (катаракта, глаукома, порок сердца, глухота, пигментная ретинопатия) или одного из этих симптомов плюс одного из дополнительных симптомов (пурпура, спленомегалия, микроцефалия, отставание в умственном развитии) заболевание считается не противоречащим диагнозу врождённой краснухи даже при отсутствии лабораторного подтверждения.

Инфицированные краснухой дети, даже не имеющие пороков развития, часто рождаются с малой массой тела и малым ростом, и в дальнейшем отстают в физическом развитии, отмечаются признаки гуморального и клеточного иммунодефицита. В дальнейшем у лиц с врожденной краснухой высока вероятность развития сахарного диабета или прогрессирующего подострого панэнцефалита.

Кроме тератогенного воздействия вируса на плод могут встречаться и другие виды осложнений беременности: невынашивание (10-40%); мертворождение (20%); ранняя неонатальная смертность (25%); общее недоразвитие, сепсис.

Патология нервной системы у детей с антителами проявлялась в форме микроцефалии, судорог, спастических парезов, грубой задержки психомоторного развития. Неврологические расстройства сопровождались поражением и других органов и систем — врожденными пороками сердца, катарактами, глухотой. Нарушение формирования нервной системы под воздействием краснухи может быть опосредовано несколькими механизмами: прямым цитодеструктивным действием возбудителя, селективным торможением роста клеток, воздействием вируса на генетический аппарат клетки, ишемией и гипоксией тканей плода в результате поражения сосудов плаценты.

Окончательный диагноз врожденной краснухи ставят на основании анализа данных клинико-эпидемиологических и лабораторных исследований. При наличии клинических признаков внутриутробной краснухи лабораторным подтверждением этой инфекции являются в первом полугодии жизни ребенка выделение вируса краснухи, выявление высоких уровней антител к вирусу и обнаружение специфических IgM; во втором полугодии — обнаружение высоких уровней вирусспецифических антител и низкоавидных IgG антител к вирусу краснухи. При отсутствии лабораторного подтверждения диагноза клинический диагноз СВК основывается на выявлении двух любых основных симптомов (катаракта или врожденная глаукома, врожденный порок сердца, глухота, пигментная ретинопатия) или сочетания одного из указанных основных симптомов и еще одного из дополнительных симптомов (пурпура, спленомегалия, желтуха, микроцефалия, менингоэнцефалит, изменения костей и отставание в умственном развитии) .

Лечение детей с врожденной краснухой должно осуществляться в стационаре. В зависимости от активности текущей инфекции лечение проводят препаратами рекомбинантного интерферона и интерфероногенами. Лечение пороков развития проводят в профильных стационарах, где осуществляются их коррекция и реабилитационные меры .

К мерам неспецифической профилактики

краснухи и ее тератогенных последствий относят исключение контактов беременных с больными краснухой, своевременную и точную диагностику краснухи у заболевших беременных с подозрением на краснуху, расшифровку этиологии очагов экзантемных заболеваний, где оказались беременные, определение иммунного статуса, серологического надзора за неиммунными (восприимчивыми) лицами.

Наиболее эффективным путем защиты от приобретенной и врожденной краснухи признается иммунизация населения живыми аттенуированными вакцинами против краснухи.

Источник

Скачать реферат [18,8 Кб] Информация о работе Краснуха — острая Вирус краснухи относится к Источником инфекции является Патогенез. Вирус Вирус краснухи обладает Симптомы и течение. Инкубационный А. Приобретенная краснуха: 1. 2. 3. Б. Врожденная краснуха: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Типичные формы могут Неосложненные формы типичной Очень частым проявлением Мелкоточечные элементы сыпи на фоне Характерным проявлением При слабо выраженной сыпи У части больных в первые дни Атипичная краснуха протекает Еще более сложной задачей Врожденная катаракта у ребенка в следствие Врожденная краснуха. Течение легочного ствола; поражение Осложнения . При Наиболее тяжелое осложнение — Диагноз и дифференциальный Скачать полную версию реферата [18,8 Кб] Информация о работе |

Источник