Посев мочи при камне в почке

При диагнозе мочекаменная болезнь анализ мочи, наряду с другими диагностическими мероприятиями, может дать ответ на вопрос о причинах патологии и комплексных методах лечения.

Уролитиаз — весьма распространённое заболевание, и в последние годы наблюдается тенденция к его росту среди населения всего мира. Чаще всего мочекаменная болезнь обнаруживается у людей трудоспособного возраста (20-50 лет), реже – у детей и стариков. У мужчин данное заболевание встречается в три раза чаще, чем у женщин. Современные методы диагностики позволяют выявить недуг, даже если симптомы себя не проявили, и найти соответствующие пути решения для предотвращения серьёзных осложнений.

Какие признаки могут указывать на наличие камней

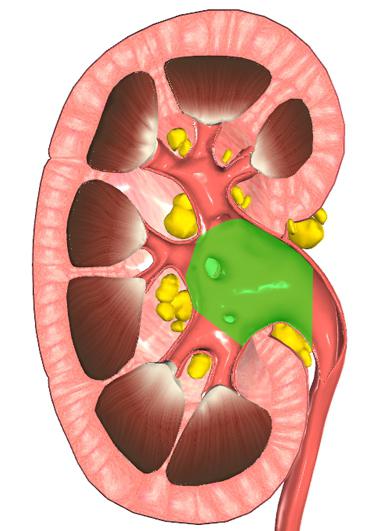

Уролитиаз — заболевание почек и мочевыводящих путей, характерным признаком которого является образование камней различной структуры, размеров и форм. Конкременты могут размещаться в почечных пирамидках, чашечках, лоханках, мочеточниках, мочеиспускательном канале и мочевом пузыре.

На начальных этапах заболевание чаще всего протекает бессимптомно, но, когда конкремент достиг определённых размеров, он начинает проявлять своё присутствие.

Существует ряд характерных признаков, по которым можно заподозрить продвижение камня по мочевыводящим путям:

- В зависимости от локализации образования, имеют место болевые ощущения в области поясницы, паха, нижней части живота.

- Тошнота, иногда в сопровождении рвоты.

- Частые мочеиспускания, сопровождающиеся болью.

- Нередко наблюдается повышение температуры тела.

- Дизурия — нарушение процесса выведения мочи (прерывание, неполное опорожнение мочевого пузыря, скудные выделения мочи).

- В моче появляются видимые примеси крови – гематурия.

- Наличие мути, хлопьев и осадка в моче.

- Анурия – отсутствие мочеиспускания из-за полного блокирования мочевыводящих путей конкрементами.

Данные симптомы должны стать поводом немедленного обращения к врачу нефрологу либо урологу для тщательного медицинского обследования и своевременного лечения.

Промедление с лечением может стать причиной серьёзных осложнений таких как:

- почечная колика – тяжёлое острое состояние, вызванное внезапной обструкцией мочевыводящих путей конкрементом и препятствие оттоку мочи;

- гидронефроз – увеличение чашечно-лоханочной области почки в результате давления урины, отток которой блокирует камень;

- сморщивание почки – нефросклероз;

- развитие хронической почечной недостаточности в результате нарушения проходимости мочевыводящих путей.

В процессе диагностики предусмотрено проведение лабораторных анализов мочи и крови, а также аппаратные исследования для уточнения места расположения конкремента и его размеров.

О чём может рассказать анализ урины

Моча содержит в себе различные продукты метаболизма, и её физическое состояние, микробиологический и химический состав могут указать на наличие сбоев в работе внутренних органов.

К основным анализам, проводимым при уролитиазе относятся:

- клинический;

- биохимический.

В ходе клинического анализа мочи исследуются различные показатели, но наиболее важными являются следующие:

- Цвет и прозрачность. При мочекаменной болезни моча становится мутной (из-за наличия примесей белка, слизи, бактерий), содержит хлопья и иногда примеси крови.

- Плотность мочи. При МКБ этот показатель повышен.

- Наличие осадка и нерастворимых частиц. В моче при уролитиазе имеется осадок в виде песка и солей (фосфатов, оксалатов, уратов). При этом проводится химический анализ мочевого камня.

- Кислотность рН, которая позволяет спрогнозировать химический состав возможных камней (кислая среда – ураты, слабокислая – оксалаты, щелочная – фосфатные камни). Щелочная среда биоматериала может свидетельствовать о бактериальной инфекции.

- Анализ мочи при мочекаменной болезни выявляет присутствие красных кровяных телец — эритроцитов, что говорит о травмировании мочеполовых путей конкрементом.

- Лейкоциты. Повышенное содержание белых клеток крови в урине (лейкоцитурия) свидетельствует о протекании воспалительных процессов в органах мочевыделительной системы.

- Белок в моче (протеинурия). Является показателем развития воспалений и присутствия инфекции в органах мочевыведения, а также о патологических изменениях в почках.

- Содержание в осадке мочи цилиндров и их состав. Повышенное число данных компонентов может свидетельствовать о мочекаменной болезни.

Биохимический анализ мочи позволяет определить следующие параметры:

- Суточное количество мочи. Заниженные значения данного параметра говорят о мочекаменной болезни.

- Аминокислоты. Повышенное содержание некоторых из них также может свидетельствовать об уролитиазе.

Для получения более точных результатов, выявления воспалительного процесса и определения содержания отдельных компонентов состава биоматериала (эритроцитов, лейкоцитов), может осуществляться анализ по Нечипоренко.

Почасовый забор и исследование суточной урины (тест Каковского-Аддиса) позволяет выявить уролитиаз и другие патологии органов мочевыделительной системы.

Бактериологический посев мочи осуществляется с целью определения количественного и качественного состава микрофлоры в урине и её чувствительность к антибиотикам при лечении пиелонефрита, который является одной из основных причин рецидивов уролитиаза.

Как правильно подготовить материал для анализа

С целью получения наиболее достоверных результатов, необходимо соблюдать некоторые условия.

Общеклинический анализ:

- для исследования собирают биоматериал, накопившийся за ночь в мочевом пузыре, поэтому для получения объективных данных берется утренняя урина;

- перед сбором необходимо провести гигиенические процедуры;

- сбор осуществляется в чистую сухую тару;

- нельзя принимать некоторые медикаментозные препараты перед проведением анализа;

- транспортировать мочу следует только при плюсовой температуре окружающей среды;

- изучение материала обычно проводится через полтора часа после его забора.

Анализ мочи на биохимию:

- тара для биоматериала должна быть стерильной, лучше применять контейнеры для сбора мочи, которые можно приобрести в аптеке;

- проведение гигиенических процедур – обязательное условие для обеспечения достоверности результатов;

- сбор анализа начинается утром (с 6-7 часов) и заканчивается в это же время через сутки;

- самую первую порцию мочи (ночную) выливают (она для анализа не применяется);

- в течение суток материал собирается в специальную тару;

- для получения достоверного результата вся суточная моча должна быть собрана, поэтому покидать квартиру не рекомендуется;

- после сбора последней порции (утром следующего дня) мочу следует перемешать и отлить в контейнер для анализа (100 г), на котором зафиксировать объём всей собранной жидкости за сутки и вес своего тела.

В процессе сбора биоматериала следует соблюдать обычный пищевой и питьевой режим. Результаты анализа готовятся от нескольких часов до нескольких суток в зависимости от видов проводимых исследований.

По результатам анализов врач устанавливает точный диагноз, находит причину заболевания и назначает лечение. В процессе диагностики анализы при мочекаменной болезни включают исследование биохимического состава крови.

При необходимости применяют аппаратные методы (УЗИ, рентгенологические методы, компьютерную и магниторезонансную томографию).

Данные исследования помогают визуально оценить место расположения конкремента, его размеры и форму, а также степень обструкции мочевыводящих путей.

Источник

Ларцова Е.В., Спивак Л.Г., Морозова О.А.

НИИ «Уронефрологии и репродуктивного здоровья человека» при ГБОУ ВПО Первом МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России

Адрес: 119992, г. Москва, ул. Большая Пироговская 2, стр.1, тел. (8499)248-51-62 Эл.почта: ekaterina_larcova@inbox.ru

Введение

Инфекционный генез имеют 15% всех камней почек [2]. В настоящее время доказано, что камни, в состав которых входит струвит, образуются в присутствии фермента уреазы, которая расщепляет мочевину. Уреаза, как фермент, образуется благодаря уреазопродуцирующим бактериям, к которым относятся почти все виды протея, а также стафилококк, стрептококк группы D, клебсиелла, L-формы бактерий, некоторые виды грибов и микоплазмы. Мочевая микробная культура, обусловленная микроорганизмами не продуцирующими уреазу (E. coli , и др.), при мочекаменной болезни рассматривается как вторичное инфицирование [5, 8]. Часто камни сами являются источниками инфекции.[5]. В 41,3% случаев микроорганизмы обнаруживаются в камне при стерильной моче [4].

При длительно прогрессирующем течении хронического пиелонефрита и неадекватном его лечении возможен быстрый рецидив камнеобразования и прогрессирующее снижение функции почки. До настоящего времени не достигнуто согласия по поводу того, нужна ли (и какая) антибиотикопрофилактика на дооперационном этапе до дистанционной литотрипсии, чрескожной нефролитотрипсии, контактной уретеролитотрипсии, и какой она должна быть в послеоперационном периоде[9]. На долю инфекций мочевых путей приходится более 40% всех нозокомиальных инфекций, в большинстве случаев они являются катетер ассоциированными[1,3]. Зарубежные авторы выявляют рост микрофлоры из средней порции мочи в 11,1% случаев, из камня —в 35,2%, а из почки — в 20,4% случаев. Несмотря на то, что посев мочи, взятой из почки в зоне расположения камня, наиболее точно отражает ситуацию с бактериурией, всем пациентам проводится исследование микрофлоры мочи из мочевого пузыря [6,7,8].

Целью данной работы является сравнительная оценка результатов бактериологического исследования пузырной и лоханочной мочи у пациентов с крупными и коралловидными камнями, взятой на этапе дооперационного обследования, а также интраоперационно.

Материалы и методы исследования

Критерием выборки в данном исследовании являлось отсутствие на дооперационном этапе антибиотикопрофилактики. Обследовано 35 пациентов с крупными и коралловидными камнями в 2011-2013 гг. Всем пациентам с целью избавления от камней, выполняли чрескожную нефролитотрипсию. Мужчин —13 (39%), женщин — 22 (61%) человек. Рецидивирующий характер мочекаменной болезни был у 8(22,9%) пациентов. В 9 (25%) наблюдениях имелась двусторонняя локализация камней. У всех пациентов выявлен хронический калькулезный пиелонефрит. В анамнезе атаки пиелонефрита 2-3 раза в год констатированы у 11 (31,4%) больных. Сахарный диабет был выявлен у 3 (8,3%) пациентов.У всех больных в плановом порядке до операции наряду с биохимическим исследованием обмена веществ, проводили бактериологическое исследование средней порции утренней пузырной мочи. В момент дренирования лоханки мочеточниковым катетером, либо при пунктировании чашечно-лоханочной системы почки во время перкутанной нефролитолапоксии производили забор мочи из чашечно-лоханочной системы. Перкутанную операцию завершали установкой внутреннего стента и нефростомического дренажа. Для профилактики рефлюкса по стенту больным на сутки устанавливали уретральный катетер.

Образцы мочи доставляли в лабораторию в стерильных одноразовых герметично закрытых контейнерах в течение 2-х часов после взятия. В лаборатории осуществляли выделение и идентификацию возбудителя ИМП, определение его концентрации (степени бактериурии) и чувствительности к антибактериальным препаратам. Для определения степени бактериурии применяли метод секторных посевов — количественный метод исследования, основанный на определении числа микробных клеток в 1 мл мочи. Посевы образцов мочи проводили стерильной микробиологической петлей, тарированной на объем 0,005 мл, на твердые питательные среды: 5% кровяной агар с сердечно-мозговым экстрактом (Oxoid), хромогенный Brilliance UTI Agar для патогенов мочевого тракта (Oxoid), агарСабуроc декстрозой и хлорамфениколом (BectonDickinson). Посевы инкубировали в условиях 5% CO2-атмосферы при 35 гр.в течение 18-24 ч, при слабом росте срок инкубации продлевали до 48 ч. Видовую идентификацию выделенных микроорганизмов осуществлялась методом прямого белкового профилирования с помощью MALDI-TOF масс-спетрометрии, серии FLEX, BrukerDaltonicGmbH, Германия. Чувствительность уропатогенов к антибактериальным препаратам определяли на автоматическом микробиологическом анализаторе «Walkaway 96 plus», (SiemensHealthcareDiagnostics, Германия), а также диско-диффузионным методом (ДДМ) с использованием дисков компании BectonDickinson (BD).

Результаты

До оперативного лечения при бактериологическом исследовании мочи из мочевого пузыря рост микрофлоры обнаружен у 5 (14,2%) пациентов. У 3 (8,6%) пациентов выявлена E. Coli с титром бактериурии 106 КОЕ/мл, среди них при интраоперационном заборе мочи из лоханки у 2(66,7%) пациентов повторился вид бактериурии с меньшим титром, а у 1 (33,3%) высеян Proteuspenneri 105 КОЕ/мл. У 1 (2,86%) больного при посеве средней порции пузырной мочи выявлен рост Proteusmirabilis 103 КОЕ/мл, тогда как при исследовании лоханочной мочи титр Proteusmirabilis составил 5*103 КОЕ/мл. В одном наблюдении при стандартном посеве мочи выявлен рост Pseudomonasaeruginosa 103 КОЕ/мл, тогда как у этого же пациента при локальном исследовании обнаружен рост Proteusmirabilis 105 КОЕ/мл. При отсутствии роста возбудителей в пузырной моче в 3-х случаях, в одном из них выделена E. Coli, а у 2 пациентов — представители семейства Proteus в низком титре.

Таблица 1. Сравнение бактериурии из пузыря и лоханки, и их титра

35 | Посев мочи из мочевого пузыря | 35 | Посев мочи из лоханки | ||

1(+) | Е. Coli | 106 КОЕ/мл | 1(+) | Е. Coli | 103 КОЕ/мл |

1(+) | Е. Coli | 106 КОЕ/мл | 1(+) | Е. Coli | 105 КОЕ/мл |

1(+) | Е. Coli | 106 КОЕ/мл | 1(+) | Proteuspenneri | 105 КОЕ/мл |

1(+) | Proteusmirabilis | 103 КОЕ/мл | 1(+) | Proteusmirabilis | 5*103 КОЕ/мл |

1(+) | Pseudomonasaeruginosa | 103 КОЕ/мл | 1(+) | Proteusmirabilis | 105 КОЕ/мл |

1(-) | Роста не выявлено | 1(+) | Proteusmirabilis | 103 КОЕ/мл | |

2(-) | Роста не выявлено | 2(+) | E. Coli | 103 КОЕ/мл | |

27(-) | Роста не выявлено | 27(-) | Роста не выявлено | ||

Таким образом, при локальном заборе мочи интраоперационно из лоханки почки в 8 пробах (22%) диагностирован рост патогенной микрофлоры, при этом в ряде случаев титр и вид бактериального возбудителя лоханки значительно отличался от результатов бактериологического исследования пузырной мочи.

Таблица 2. Связь микрофлоры с составом камней и техникой изъятия материала

Мочевой пузырь | Состав удаленного камня пациента | Чашечно-лоханочная система почки | Механизм забора | ||

Е. Coli | 106 КОЕ/мл | Вевеллит 80%, веделлит 20% | Е. Coli | 103КОЕ/мл | Игла |

Е. Coli | 106 КОЕ/мл | Вевеллит 40%, мочевая кислота 60% | Е. Coli | 103КОЕ/мл | Игла |

Е. Coli | 106 КОЕ/мл | Карбонат-апатит 100% | Proteuspenneri | 103КОЕ/мл | катетер |

Proteusmirabilis | Ю3 КОЕ/мл | Струвит 100% | Proteusmirabilis | 5*103КОЕ/мл | катетер |

Pseudomonas aeruginosa | 103 КОЕ/мл | Струвит 65%+ карбонат апатит 35% | Proteusmirabilis | 103 КОЕ/мл | катетер |

Рост микрофлоры не выявлен | Мочевая кислота 100% | E. Coli | 103 КОЕ/мл | катетер | |

Рост микрофлоры не выявлен | Вевеллит 90%, карбонат апатит 10% | Proteusmirabi- lis | 103 КОЕ/мл | Игла | |

Рост микрофлоры не выявлен | Мочевая кислота 100% | E. Coli | 103 КОЕ/мл | катетер | |

Среди пациентов с положительным результатом посева мочи из мочевого пузыря у троих имелся инфекционный генез камней и при исследовании конкременты были представлены карбонат-апатитами с различным соотношением компонентов. У одного пациента с фосфатным составом камня даже при высеве не связанной с уреазой микрофлоры в моче из мочевого пузыря при лоханочном заборе мочи был выявлен рост уреазопродуцирующих микроорганизмов. В этом случае исследование позволило подобрать адекватную антибактериальную терапию. Стандартный посев пузырной мочи, как показало наблюдение, может недооценивать выраженность бактериального инфицирования. А наличие различий в посевах мочи у пациентов с инфекционным генезом камней может свидетельствовать о неизлечимости госпитальной инфекции. Среди пациентов с наличием инфекции мочевых путей при динамическом контроле рецидив в катамнезе наступил у носителей уреазопродуцирующей флоры.

Рост микрофлоры при лоханочном заборе мочи в непосредственной близости к камню и отсутствие роста при посеве из мочевого пузыря могут свидетельствовать о смешанном составе конкремента.

При исследовании фрагментов мочевых камней у пациентов с ростом микрофлоры в моче в их состав в различном процентном соотношении входили карбонат-апатит либо струвит. У больных с уратным составом фрагментов, даже в случае рецидивного течения заболевания и наличии клинических и лабораторных данных о калькулезном пиелонефрите значимый рост микрофлоры не обнаруживали.

Выводы

Стерильная пузырная моча не может быть показателем отсутствия инфекции в верхних мочевых путях при наличии почечных камней. У пациентов с крупными и коралловидными камнями почек имеет место несовпадение профилей возбудителей, выявляемых при бактериологических исследованиях средней порции мочи из мочевого пузыря и мочи, взятой непосредственно близ конкремента во время перкутанной операции. В этих случаях антибактериальная профилактика может оказаться бессмысленной. Характеристика камня остается важным аспектом, определяющим метафилактическую тактику. Как показало исследование, для выбора антибиотикотерапии представляется целесообразным выполнять бактериологический анализ не только средней порции мочи, но и забор лоханочной мочи в зоне конкремента, что при эндоскопических операциях можно осуществлять интраоперационно в момент дренирования лоханки мочеточниковым катетером, либо при пункции чашечно-лоханочной системы почки. Роль инфекции в патогенезе рецидива ряда крупных и коралловидных камней обуславливает необходимость исследования лоханочной мочи на этапе оперативного лечения заболевания.

В заключении

На фоне анатомических, структурных или функциональных изменений мочевого тракта инфекция становится важным отягчающим фактором в генезе почечных камней. Таким образом, рутинный бактериологический анализ пузырной мочи и стерильная моча не могут быть показателем отсутствия инфекции в верхних мочевых путях при камнях почек.

Литература

- Белобородов В.Б., Синякова Л.А. Нозокомиальная кандидурия: алгоритм диагностики и лечения. //Consiliummedicum 2002. T.4. № 1. С.31

- Вощула В.И., Лыш Е.Я., Станкевич С.И. Инфекция в этиопатогенезе мочекаменной болезни // Медицинские новости.-2007.-№ 11.- С. — 113-118.

- Климко Н.Н. Кандидурия и кандидоз мочевыводящих путей: врачебная тактика. // Инфекции и антимикробная терапия. 2002. Т4. № 3. С.71

- Палагин И.С., Сухорукова М.В., Дехнич А.В., Эйдельштейн М.В., Шевелев А.Н., Гринев А.В., Перепанова Т.С., Козлов Р.С. Современное состояние антибиотикорезистентности возбудителей вне больничных инфекций мочевых путей в России: результаты исследования «ДАРМИС»(2010-2011) Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. 2012. Т. 14. № 4. С. 280-302.

- Саенко В.С. Метафилактика мочекаменной болезни.// Фундаментальные исследования в уронефрологии. Саратов 2009 —стр.165-171

- Çek M.; Kristensen B. ; Naber K.; Tandoğdu Z.; Tenke P.; Edgar van Oostrum; Florian Wagenlehner F.; Truls E Bjerklund Johansen Antibiotic prophylaxis in urology departments, 2005-2010. European urology 2013; 63(2): 386-94.

- Мariappan P., SmithG., MoussaS.A., TolleyD.A. Oneweekofciprofloxacinbeforepercutaneousnephrolithotomysignificantlyreduces upper tract infection and urosepsis: a prospective controlled study. BJU Int. 2006 Nov; 98(5):1075-9.

- McLean R.J.C., Nickel J. C., Beveridge T. J. and Costerton J. W.Observations of the ultrastructure of infected kidney stones // J. Med. Microbiol. — Vol. 29 (1989), 1

Статья опубликована в журнале «Вестник урологии». Номер № 2/2015 стр. 34-40

Источник